令和7年1月

「年中行事」お参りしましょう!

- 新年祝祷会

- 1月1日(水)~3日(金)10時

- おたきあげ法要

- 1月4日(土)10時

塔婆、御札など、おたきあげの品をお持ちください - 春季彼岸中日法要・寂静の杜供養祭

- 3月20日(木・春分の日)14時 (供養祭15時)

- 永代頓写大法要【ライブ中継】

- 4月20日(日)午前・午後の部

永代加入霊の合同供養祭 - 盂蘭盆施餓鬼法要【ライブ中継】

- 7月20日(日)10時

- 秋季彼岸中日法要・寂静の杜供養祭【ライブ中継】

- 9月23日(火・秋分の日)14時 (供養祭15時)

- お会式【ライブ中継】

- 11月23日(日・勤労感謝の日)13時

- 歳晩会・三徳地蔵法要・除夕の鐘(地域参加行事)【ライブ中継】

- 12月31日(水)14時(除夕の鐘は15時~)

※そば処「はづき」の年越しそば(限定108食・無料)

※お子様にはお守りを差し上げます

ご予定にお加えくださるようお願い致します。

令和7年 初春をむかえて

新年明けましておめでとうございます。檀信徒の皆さまにはご家族お揃いで新しい年を迎えられたこととお慶びを申し上げます。

令和7年、乙巳(きのとみ)の年は「努力を重ね、物事を安定させていく」という縁起の良い年。乙は困難の中でも前へ進むしなやかに伸びる草木を表し、巳は脱皮し強く成長する蛇の生命力から「再生と変化」を意味するようです。

さて、今年は第三十三世白山宏治住職が令和3年に住職に就任されてから5年目に入ります。この間、ご住職は法灯継承式で本堂に掲げた「臨終正念」の4文字を誓願とされ、「檀信徒・地域とともにある寺」を目指して、未来を見すえたご努力を、私たち役員とともに進めておられるのはご存じの通りです。

例えば、会館・庫裡外装改修、第2期寂静の杜建設をはじめ、位牌堂や三光堂の大々的な清掃、茶堂妙皇寺カフェ、また絵本パ―ティーや落語会の開催、護持管理の負担軽減策としてゲストハウス裏駐車場の整備を行うなど着々と実施して参りました。

令和7年以降も事業計画に則って、妙皇寺発展のために取り組んで参りますので引き続き、ご理解とご協力をお願いいたします。

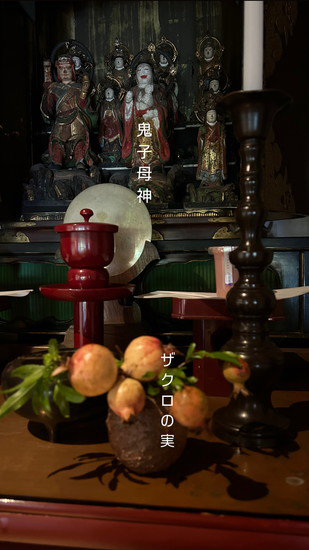

第8回 住職コラム~鬼子母神(きしぼじん)とザクロの実~

秋彼岸に入る少し前のこと、久しぶりに寺カフェに参加することができた。地域の方がひっきりなしに訪れる中、私は目の前の美味しそうなコーヒーに手を伸ばそうとした。すると、その先に普段見かけないザクロの実が飾られていた。咄嗟(とっさ)に「このザクロの実をあとで頂戴してもよろしいですか?」とNさんに尋ねた。「どうぞどうぞ!でも住職、何に使われるんですか?」と不思議そうにされていた。「鬼子母神にお供えするんです。鬼子母神はザクロが大好きですからね。」しかし、周りで話を聞いていた方々も不思議そうな顔をしているので、私はもう少し話を続けることにした。

法華経の中に登場する鬼子母神は、五百人(又は千人)の子どもを持つ美しい鬼女だった。その鬼子母神は、あろうことか人間の幼児をさらって、次から次へと食べていたそうだ。子どもを失った母親たちは嘆き悲しみ、その痛ましい話を聞いたお釈迦様は、神通力で鬼子母神の末っ子を隠してしまった。末っ子がいなくなったことを知った鬼子母神は、狂ったように嘆き悲しみ、必死に探し回るが一向に見つからなかった。困り果てた鬼子母神はお釈迦様のもとへ行き、助けを求めたのだ。お釈迦様は「お前は五百人も子どもがいるのに、たった一人子どもがいなくなっただけでこんなにも悲しむのか。それなら数人しか子どもがいない親の気持ちが分かっただろう」と言って、うなだれた鬼子母神に子どもを返してやった。続けて「今後、どうしても人の子が食べたくなったら代わりにこれを食べなさい」と差し出したのが、人の血肉に似たザクロだったのだ。鬼子母神は以後、お釈迦様に帰依(きえ)し子育てを助けることを誓ったという鬼子母神とザクロの実の由来について話をしてみた。

この逸話は、どこか遠い国のおとぎ話ではなく、目の前の現実だと私は感じている。人の子は食べないにしても、我が子さえ、また家族だけ幸せに生活できれば良いという、他人に関わることが難しくなった現代の縮図にも見て取れる。私たちは自分自身と他者の幸せを等しく願う心を養わなければならない。そんな思いの象徴がザクロの実なのだろう。妙皇寺本堂の左奥には鬼子母神が祀られている。自分自身と同じように、我が子と同じように、他者を思う気持ちを忘れないために、また、安産や子や孫の無事成長を願い、鬼子母神に手を合わせていただきたい。

寄稿コーナー 第9回

(有)花匠(はなしょう)所長 松本いづみ

私は葬儀専門の花屋です。縁あって九州から尾道に出店しました。亡くなられた方の祭壇をデザインして、生花で飾る特殊な仕事をしています。

妙皇寺との出会いは20年前、葬儀社からの一本の電話でした。妙皇寺の本堂を飾ってほしいと。九州でも数えきれない程、お寺を飾ってきたのですが、久しぶりに緊張したのを覚えています。妙皇寺に歴史を感じたからでしょう。その後、ゲストハウス蓮の新設や山門建設など、沢山の節目に立ちあわせていただきました。特に、安心の合同墓「寂静の杜」は供養する人達の心を慰める場所のように思えます。

もう1つ、20年前から私が大切に思っている事があります。妙皇寺での葬儀は、葬儀社、奉仕の檀家さん、花屋で準備をするのですが、通夜から出棺までご奉仕されている檀家さんには頭がさがります。どこのお寺に行ってもそんな光景を見たことがありません。妙皇寺が関わった方たちを大切にされ、また檀家さん達も妙皇寺を支えられる姿が素晴らしく感じています。葬儀社も花屋も檀家さんのご奉仕のお陰で落ち着いて式を終わらせています。

妙皇寺との20年、住職との20年、気がつけばいつも褒めて、励まして、背中を押してもらっています。葬儀、供養、住職とのお話は尽きることがありません。これからも沢山のことに真剣に取り組んでいかれることでしょう。しっかり後ろにいないと・・・。ちょっと妙皇寺に行ってみませんか?いつも歓迎してくださるので元気がでますよ。黒いエプロンして忙しそうにしていたら私です。声をかけてみてください。妙皇寺ご住職、奥様とのご縁に感謝いたします。

日帰り親睦旅行

~庭園日本一の足立美術館と皆生温泉でかに料理を楽しむ旅~

12月1日参加者38名で発車オーライ。やまなみ街道を北上中「あれ」が配られ、プシュと音がしたら始まり始まり!旅気分も急上昇し、話も弾みました。

足立美術館では、手入れの行き届いた美しい庭園や冬季特別展を鑑賞し、心穏やかな時を過ごすことができました。皆生温泉では、カラオケで盛り上がり、冬の味覚蟹料理を堪能しました。締めは雪をかぶった大山の雄姿でした。

充実した楽しい1日をありがとうございました。

文章:岡森妙子(広報部委員)

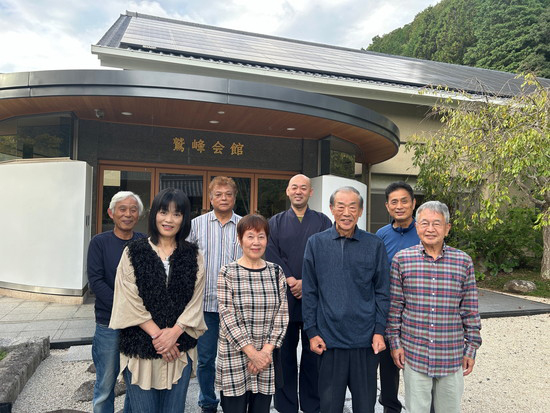

妙皇寺の運営組織

広報部(寄髙浩人部長)へインタビュー

- Q1 メンバーを教えてください。

- 相談役・部長・副部長・部員4名、ライブ中継技師1名の計8名です。みんなで協力し合って活動しています。

- Q2 どんな仕事をしているのですか

- 主に寺報の作成と法要のライブ配信を行っています。

その他の広報活動としては、ホームページ更新、Facebook更新などですが、一年を通じて行事や諸活動の写真撮影やインタビューなどを継続的に行っています。 - Q3 どんな事に気を使われていますか

- お寺の広報誌(寺報)を作成する際は、正確性と分かり易さを大切にしています。内容は、法話やコラム、イベント情報など、読者(檀信徒さんや地域の住民の皆様)の興味やニーズに合うものを提供するように心がけています。ライブ配信については、永代頓写大法要、盆せがき法要、お会式の妙皇寺三大法要を配信し、臨場感ある雰囲気や法要の流れ、作法がお伝えできるように工夫しています。

- Q4 お寺に関わるようになって感じた事や思いを聞かせてください

- 皆さんも感じられると思いますが、いつ参拝しても綺麗に掃除されたお寺だと感じていました。役員や護持会をはじめとする奉仕者の方々のお寺を大切に思う気持ちや行動には敬服の言葉しかありません。これから先も皆が力を合わせてその雰囲気を護り、参詣者の皆様にとって、心の安らぎの場であり続けて欲しいと願っています。そんな妙皇寺を身近に感じていただくため、これからも広報活動に邁進してまいります。

取材:曽根高基通(広報部副部長)

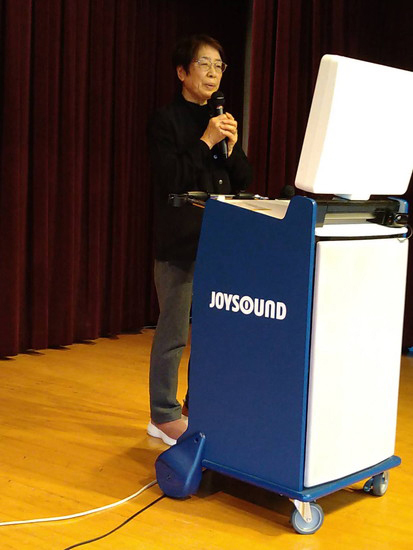

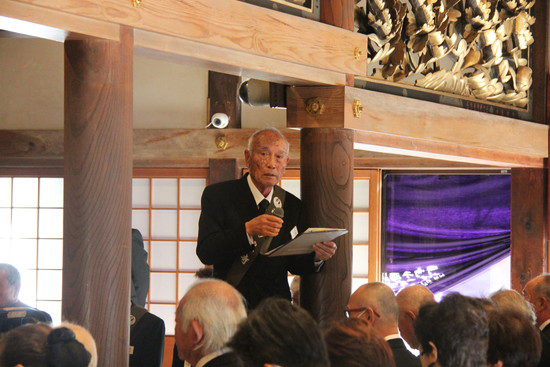

お会式

紅葉鮮やかな去る十一月二十三日、日蓮大菩薩第七四三遠忌「お会式」法要が厳かに執り行われました。

お会式に向けて役員・護持会合同の一斉清掃や準備が行われ、当日も朝早くから境内の落ち葉を掃除するなど参詣者の皆様をお迎えする準備が直前まで行われました。

開式十五分前には大鐘が鳴り、本堂と会館ホールに準備された参詣者席はほぼ満席となりました。法要部の藤井さんから法要進行についての説明の後、開式を告げる大太鼓が堂内に響き渡る中、導師・式衆が入堂されました。読経が始まると、参詣者の皆様も経本を手に、僧俗が一つになって日蓮大聖人へ報恩感謝のお経がお供えされました。

法要後の講演は、様々な顔(経歴)をお持ちで、八面六臂(はちめんろっぴ)にご活躍の和栗隆史さんの講演が行われました。直前に甲状腺癌の手術をされ、まだまだ体調が回復されず、声も出しづらい中、聴衆のリクエストを聞きつつ、①放送作家、②高校の民間人校長、③寺の宿坊について、三つの経験談を愉快にお話して頂き、皆さん興味深く聴いておられました。

法要や講演の模様はライブ配信の過去動画からご覧になれますが、法要時の本堂の空気感は、現代社会ではなかなか経験することができない瞬間で、落ち着きや心に余白を感じとらせてくれるように思います。参詣されなかった皆様も是非その「空気感」を体感してみてください。お待ちしております。

文章:石井幹夫(広報部委員)

「寺カフェ」に行ってみました!

~ 毎月第3木曜日10時~12時開催 ~

以前から行きたかった寺カフェに初参加。地元民でない私が参加してよいのかと少々不安でしたが、皆さんとても暖かく迎えてくださいました。美味しいコーヒーとお菓子を頂きながら、住職や参加されている方々との語らいは、ゲストハウス蓮の雰囲気も重なってか、心が和むやすらぎの時間でした。展示物の切り絵、パッチワーク、手芸品など多種多彩な作品に心が踊らされ、忘れていた感情が溢れ、満たされた気持ちに!時にはなんと演奏会もあるみたいです。展示物も毎回変わるようで、着物のリメイク、墨彩画などすごく楽しみです。100円で美味しいコーヒーとお菓子も頂き、大大満足のひと時でした。

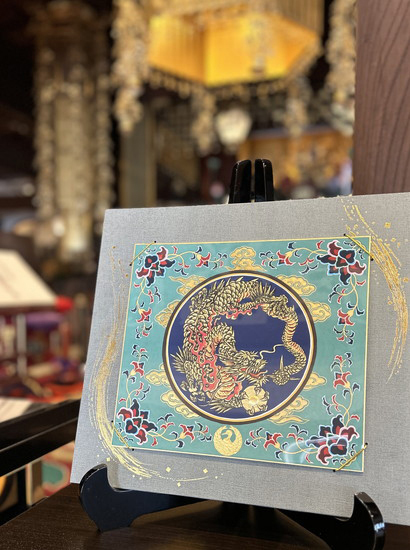

龍神様と出値(であ)えた日

妙皇寺境内の一番南にある三光堂(さんこうどう)。そこには法華経を守護する三十番神(さんじゅうばんじん・一ヶ月三十日間、毎日交替で法華経を守護する日本の神々)が祀(まつ)られていることはあまり知られていない。六七〇年の歴史を誇る妙皇寺の法灯は、仏祖三宝(ぶっそさんぼう)への篤(あつ)い信仰はもちろんだが、法華経を守護(しゅご)する諸天善神(しょてんぜんじん)のご加護(かご)もあって今日を迎えていることは言うまでもないだろう。これから先もそうした諸天善神のご加護を受けるために、私たちがその存在を信じ、崇(あが)めていく必要がある。

そんな思いから令和5年12月に法要部の協力を得て、三光堂の大々的な掃除が行われた。三寸ほどの小さな神々は、一体ずつ羊毛筆(ようもうふで)で丁寧に掃除されていった。すると、その中に三十番神とは違う雰囲気の御像があったのだ。三十番神には彩色が施(ほどこ)されているが、その像には僅かに彩色の痕跡があるものの、黒ずんでいて、彫刻は他の御像よりも凝った造りで年代も古そうだった。そこで京都の老舗仏具店へ写真を送り問い合わせてみた。「住職、これは龍神様ですよ。間違いありません」と驚きの回答が返ってきた。これまで妙皇寺に龍神様がおられるとは聞いたことがない。先代も初めて知ったという。では、この龍神様は、いつから、どんな理由でここにおられるのだろうか・・・。

一般に龍神様は、天と地を自由に行き来し、自然や水をつかさどる存在と言われている。また多くの人は神社を連想されると思うが、法華経の序品(じょほん)第一に「八大龍王(はちだいりゅうおう)」として龍神様が登場するなど、実は法華経と龍神様の関係は深い。しかし、まさか、このような形で龍神様に※出値(であ)えるとは不思議なものだ。

綺麗に掃除され蘇(よみがえ)った三十番神と龍神様は、改めて三光堂に安置された。そしてその場で奉仕者とともに法華経を読誦(どくじゅ)し、香を手向(たむ)けたのである。

話はここで終わらない。後日、三光堂にお参りし、手を合わせていると、お厨子(ずし)の右奥に見慣れない木筒があることに気づいた。お堂に入って確認すると、「奉勧請久多羅龍神(勧請(かんじょう)し奉(たてまつ)る久多羅龍神(くたらりゅうじん))」とあった。これまでその存在を認識されていなかった龍神様が、久多羅龍神と呼ばれる龍神様であったことが判明した。

久多羅龍神については諸説があるようだが、いずれにせよ、これまで三十番神とともに妙皇寺や私たちを守護してくださっていることには間違いない。まだまだ話せば限(きり)がないほど不思議なエピソードはあるが、その話は割愛する。どうか妙皇寺に参詣の際には三光堂にもお参りいただき、三十番神や久多羅龍神に手を合わせていただき、貴家の安寧をお祈りいただきたい。

※値(あ)うとは・・・奇跡で価値ある出会いという意味

文章:住職

日本絵師 高野貴永(きえい)氏

「円窓龍図(えんそうりゅうず)(盛上極彩色(もりあげごくさいしき))」を奉納

京都在住の日本絵師の高野貴永氏は、令和6年9月3日、奥様と来寺されて円窓龍図(盛上極彩色・縦24㎝×横27㎝)を奉納されました。

高野夫妻は令和5年7月に、当時高校生だった娘さんを難病で亡くされました。ご夫婦にとって何ものにも代え難い一人娘さんの旅立ちに、生きる支えを失うも、こうした作品制作に取り組むことで、止まっていた歩みを進めることができたのでしょう。

技術的には『繧繝(うんげん)彩色』という仏教美術技法で華やかさを表現し、経年劣化の少ない砂粒状の新岩絵具を使用して平坦に仕上げてあります。先般、妙皇寺の三光堂で発見された久多羅龍神を感じつつ描かれたこの作品は、永く当山と檀信徒の安寧を見守ってくれることでしょう。亡き娘さんがご両親を妙皇寺へ導かれたご縁に心より感謝致します。 合掌九拝

ご遺文を読む

けぶりをみれば火をみる。あめ(雨)をみればりう(龍)をみる。をとこ(男)を見れば女をみる。今ときどのにけさん(見参)つかまつれば、尼ごぜん(御前)をみたてまつるとをぼう。」

『富木尼御前御書(ときあまごぜんごしょ)』

解説

建治二年(一二七六)、身延の聖人のもとに供養の品(銭一貫、筒酒)を夫の富木常忍(ときじょうにん)に持たせた尼御前(あまごぜん)への礼状です。下総(しもふさ・千葉県)に住まいの富木氏は、最も早い時期から日蓮聖人の熱心な信者でした。妻の尼御前は病弱な身でしたが、夫に対しても、また老母にも、それはそれは献身的に仕えて内助の功を尽くしました。

日蓮聖人は、この尼御前を偲ばれながら、「矢が飛ぶのは弓の力によるものです。また雲が行くのは龍の力によるものです。そのように、夫の行いは妻の力によると言われるのが人の世の習いです。いま富木殿が、この山深い身延の里までおいで下さったことは、ひとえに妻であるあなたのお力によるものと感謝致しております。」続けて聖人は「煙を見ればそれを昇らせている火を見る思いが致しますし、雨を見ればそれを降らせている龍を見る思いが致します。そのように、夫の行いを見れば、それをさせている妻を見る思いが致します。いま富木殿にお目にかかりましたら、あなたとお会いしたように思われます。」と、尼御前に対して聖人の心あふれる思いが綴られています。さらに、「あなたのご主人は『このたび母が亡くなった悲しみは深いのですが、臨終のありさまが良かったことと、妻が母によく尽くしてくれたことの嬉しさは、いつの世までも忘れることができません』と申されて喜んでいらっしゃいましたよ。」と尼御前に富木殿の心情を伝えられるのです。

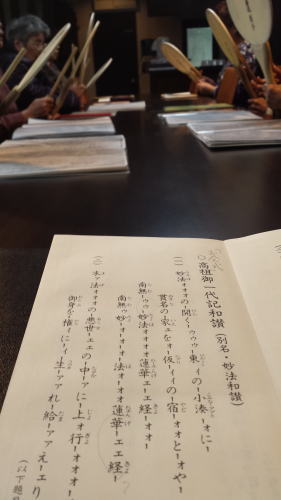

各会のご案内

当山では、様々な分野での活動が行われております。自分に合った活動を見つけていただき、信仰の一端、そして目的を失わない人生としていただきたいと存じます。

護持会・信行会・和讃会・自宅写経会・おてら健康塾・囲碁の会・ゴルフコンペ等、詳しくはこちらを御覧下さい。

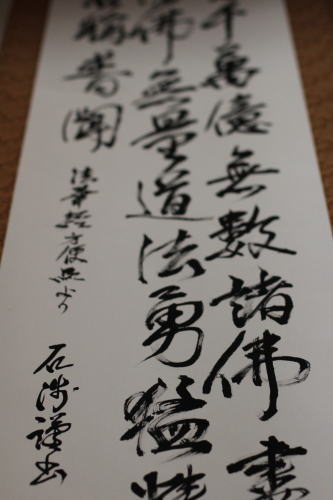

|

湯浅氏が写経し寄贈された法華経方便品一節 |